Enquanto esse texto era escrito, passamos das 31 mil mortes no Brasil por coronavírus (já sabíamos que o poço teria alçapão, mas jamais imaginaríamos chegar às 700 mil mortes). As ruas de Nova York, Los Angeles, Seattle, nos EUA, de Paris, na França estão com manifestantes contra o racismo. Várias vezes, num passado recente, assistimos na Av. Paulista confrontos entre governistas e antigovernistas. É impossível não encontrar Henfil em tudo isso. Henrique de Souza Filho nunca esteve tão vivo, mesmo mais de 30 anos após a sua morte, de pneumonia, no Rio de Janeiro. Siga o texto e você terá provas disso.

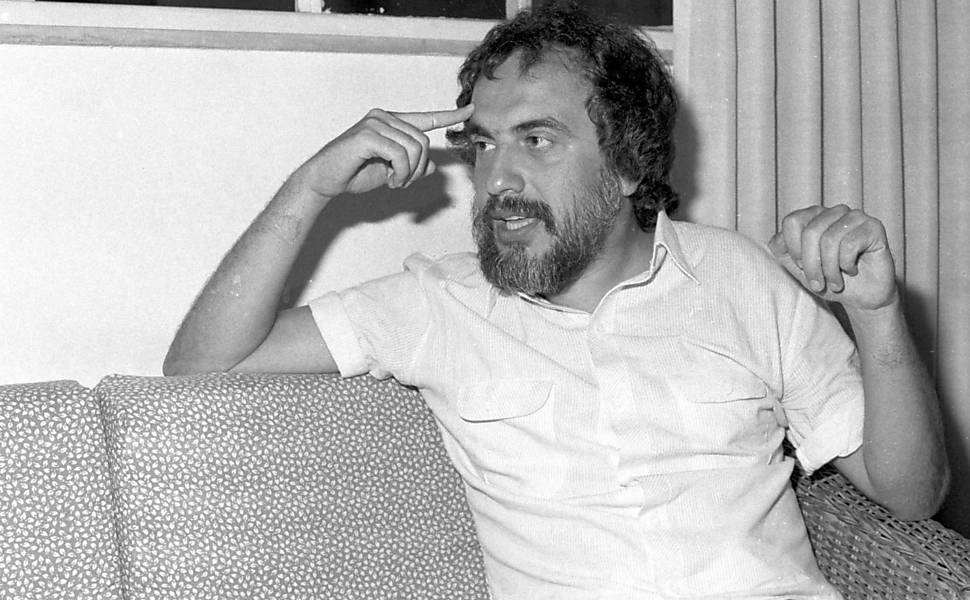

Antes, é claro, precisamos que ele mesmo se apresente. Segundo Ivan Cosenza, filho do nosso cartunista, jornalista e escritor, era algo que o mineiro de Ribeirão das Neves detestava. “Ele inventava várias histórias, para não ficar sempre a mesma coisa”, conta Ivan. Chegou a dizer que já vendeu queijos, coisa que nunca fez na vida. Nada melhor do que uma autodefinição, registrada em uma entrevista à Vox Populi, em 1978: “Mineiro (isso significa muita coisa), carente (isso significa muita coisa), agressivo (isso significa muita coisa), cigano e humorista”.

O mineiro nordestino em Belo Horizonte. Criado em um bairro de Santa Ifigênia, região hospitalar em Belo Horizonte, o menino Henrique conviveu com a família ajudando retirantes que buscavam tratamento médico ou estavam de passagem em direção ao “sul maravilha”. A família – que reunia Herbert de Souza, o Betinho, Chico Mário, e mais cinco irmãs (Zilá, Tanda, Wanda, Filomena e Glorinha), herdou o senso de indignação, a urgência da solidariedade e a igualdade social dos pais, D. Maria e Seu Henrique José. O casal, que conheceu o norte árido de Minas Gerais, entendia muito bem a miséria daquela gente.

Os genes também lhe presentearam com a hemofilia. E, talvez por essa ameaça à vida constante, Henfil tinha pressa. “Era um goleiro que se antecipava a cada lance”, resume o filho Ivan. Ironicamente, o pai trabalhara em presídio e dirigiu uma funerária. Era comum brincar com a morte, mas era mais ainda simples a igualdade social. Já D. Maria ensinou-lhe a ter muito medo do capeta. De família extremamente católica, o diabo tomou forma quando lhe assombrava o medo de ser pego em uma mentira. Depois, o coisa ruim evoluiria para o chamado bode preto e com imagens de labaredas. E, finalmente, o cão-tinhoso se tornaria comunista. Sua mãe reforçava o medo, dizendo que se o pobre Henfil não rezasse o terço, o comunista viria, tomaria a cama, a comida e os irmãos poderiam ser mortos na hora do almoço. O medo era tanto que chegava a se confessar mais de uma vez em um mesmo dia, a menor impressão de que o chifrudo estava próximo. Depois de adulto foi que ele descobriu quem o ameaçara durante todos aqueles anos. Mas, recusava-se a falar o nome. Na verdade, não podia falar.

O humorista decodificador. O que Henfil queria mesmo era ser professor de História. Por insistência de um dos irmãos e um amigo, foi “tornado cartunista à força”, como ele mesmo definiu, na Revista Alterosa. O jornalista Roberto Drummond, à frente da publicação, ainda teria que continuar insistindo, para que o nosso mineiro não largasse tudo e continuasse como office boy em uma agência de publicidade. A revista foi descontinuada, mas não a carreira do Henfil, que foi trabalhar no Diário de Minas. O cenário era da Guerra do Vietnã e foi então que o cartunista encontrou o prazer que buscava pelas aulas de História. O retorno do público foi o impulso que faltava para continuar. “Humor, pra mim, tem que bater no fígado do opressor” era o seu propósito. E, com suas charges, Henfil conseguiu chegar junto dos excluídos e mostrar que eles não estavam sozinhos. “Meu pai falava muito em decodificar, em explicar para o povo”, resume Ivan. Por ser uma época de ditadura, Henfil agia ora mineiro, ora humorista: “não tão devagar para não parecer provocação, não tão depressa para não parecer covardia”, dizia, em “homenagem” ao célebre diálogo entre o político Pinheiro Machado e o cocheiro, durante um protesto popular. Assim Henfil figurou entre os mais lidos nos veículos de comunicação por onde passou – O Dia (RJ), IstoÉ, Jornal dos Sports, O Cruzeiro, Placar, entre tantos outros. E assim sobreviveu a três anos de edição “vigiada” no Pasquim, fazendo sucesso junto a Millôr Fernandes, Jaguar, Ziraldo, time que ainda não figurava na escalação de tevê do grupo de Chico Anysio. Tárik de Souza iria mais além e chamou de injustiça chamá-lo somente de humorista. “Era um multiartista”.

O agressivo, que cria a partir das entranhas. Se não saísse de dentro, não servia. Henfil dizia que criava feito uma galinha-choca, em transe, abrindo a própria boca e tirando o que havia dentro de si. Ele também recebia seus personagens da rua. O fato é que seus personagens não conversavam com a fantasia. Aliás, Henfil um dia sonhou em trabalhar para crianças. Mas é que os adultos precisavam mais dele e isso acabou ficando para trás.

Ubaldo, o paranoico, veio de uma orientação a um amigo. Foi quando ele viu que a paranoia precisava ser desmistificada. Não quem era preso por ser contra o sistema. Mas quem nem estava fazendo nada, ficava apavorado, só de pensar em ser preso pelo mesmo sistema. Por isso, Ubaldo aparecia andando de costas em uma passeata. Não era só para não ser preso. Era para mostrar ao mundo que o medo não tinha sentido.

Nem o capeta que o assustou na infância imaginou que o escritor descobriria algo muito importante: o medo tem cheiro. “Você sofre represália quando tem medo; à medida que você não sente medo, você não sofre represália; e, se sofrer, você sabe aguentar”, ensinou. Aprendeu a não exalar medo e descobriu que valia à pena. Henfil juntou a criação católica-política e nasceu o Fradinho. Agressivo e vital, que lhe exigia concentração para ser criado. Indomável, não resistiu à censura que o Pasquim sofreu. Havia ali uma saída encontrada pelo seu criador, de fazer as pazes com a Igreja Católica, por meio daquela área que falava que todos podiam ir pro céu e conquistar a felicidade pela justiça social.

Nesse combate ao medo, o Baixinho chegava para mostrar a quem se sente na pior que o poço pode ter subsolo. Apesar de considerado agressivo, Henfil queria mostrar o contrário. O personagem era solidário, era o que aspirava bomba de lacrimogênio, porque ele simplesmente queria desmoralizar a dor.

O cigano nordestino que não se rendeu aos EUA. Esse jeito visionário levou Henfil para São Paulo, para o interior do Rio Grande do Norte e para os EUA. Ele sabia que as coisas iam acontecer em São Paulo, conforme o cartunista Angeli lhe falou sobre a pauliceia.

E sabia que precisava desbravar o Nordeste. Era o gene novamente falando, da caatinga mineira. O criador do Zeferino ficou decepcionado. Ele fora para lá para ver vaquejadas, o aboio, tradicional som dos vaqueiros. Ele foi em busca da essência dos nordestinos que acolhia com a família em Belo Horizonte. Encontrou vaqueiros patrocinados, que se tornaram empregados e os filhos dos donos da fazenda passaram a figurar nos grandes shows. O pessoal da capital não entendia seu distanciamento. Zeferino sentiu-se um pouco sufocado, vendo aquela gente das cidades nordestinas pensando em surf, usando roupas das novelas do Sudeste.

Choque igual sentiu na década de 70, quando passou uns anos nos EUA. Em “Diário de um Cucaracha”, Henfil mostra que os latino-americanos só se davam bem na terra do tio Sam se fossem envelopados. O mineiro agressivo e cigano recusou-se a ser made in USA e não encontrou vaga em nenhum jornal de lá. Mas ganhou o respeito dos norte-americanos por sua sinceridade em não estar à venda.

O carente no divã. Henfil não tinha medo de ser julgado. Mas rebatia quando não concordava. Para início de conversa, detestava a expressão “humor negro”. “Por que não humor moreno, loiro, branco?”, provocava. Também sabia que se o leitor não compra, o humorista não sobrevive. Por isso sua fixação em estar conectado com o povo. Conseguiu se comunicar com milhões de brasileiros. Mas trabalhava só. E isso o incomodava. Partiu para a televisão, para o teatro e o cinema em busca de equipe. “Os caras nem dão mesa pra gente no jornal”, reclamava.

Queria ser analisado. “Eu sei ser herói, mas não sei ser soldado; sei dirigir o hospital, mas não sei cuidar do doente”. Ele precisava aprender sobre isso. Tinha pressa. O que ele acabava fazendo, sem perceber, era uma grande análise de grupo para todo o Brasil.

Estava atento. O vazio não seria preenchido por lideranças que não faziam mais diferença para ele. “Não adianta que esses líderes nos chamem; eles vão pro mar e não vamos pular junto”, dizia, em crítica à Leonel Brizola, Miguel Arraes e Vladimir Palmeira. “Hoje, as novas lideranças nem são conhecidas pelos mais jovens”, lamentava.

O até breve. Sua bola de cristal não falhara. Conta Ivan Cosenza que um dia, folheando o jornal, seu pai lera sobre um vírus que afetava a África. Ele chamou a esposa e o cunhado e disse: “não vou escapar desse vírus”. Era o HIV e ele estava certo. O vírus o atingiu, junto a Betinho e a Chico Mário.

Lutou bastante. Ivan, afastado de Henfil pelas próprias andanças do pai, foi reencontrá-lo duas semanas antes da morte do cartunista, em 1988, no Rio de Janeiro. Diziam que já estava inconsciente, mas Ivan insistia nas conversas. Fez questão de avisar que Frei Betto havia telefonado, mandando um abraço, e ganhou uma sobrancelha levantada em retribuição.

O filho Ivan foi realmente conhecer as obras do pai depois que ele se foi. Ficou espantado com 15 mil peças de acervo. “Eu tinha as histórias da graúna, das revistas, do Fradinho, o Orelhão (operário)”. Hoje, Ivan administra o Instituto Henfil e seu propósito é que o pai seja conhecido não só pela geração mais velha, mas pelos mais jovens. Deu roupa nova a “Cartas da mãe” e criou o “Cartas do pai”. Reacendeu o Cabocô Mamadô e mandou figuras ilustres para o cemitério do caboclo – Regina Duarte foi a mais recente e Zezé Di Camargo estava na fila. “O Henfil ainda vive em nós, é tão necessário e atual”, reflete.

Ivan e muitos de nós sentem essa urgência, de apresentar Henfil o máximo possível, para retomar o humor combativo. Ivan faz uma crítica, que certamente o pai apoiaria. “O humor recente acabou rindo do fascismo, mas esqueceu que quem o defendia não estava brincando, falava sério”. “A gente precisa ser horizontal”, diria Henfil para a gente. Precisamos fazer como o nosso mestre Henrique e tirar de dentro a coragem sufocada pela bizarrice.

Se você chegou até aqui e não achou que tudo o que Henfil fez e falou faz sentido nos dias de hoje, volte à primeira linha, porque você não está bem, não.